El sistema de salud de Estados Unidos refleja desigualdades en el acceso a la atención médica, especialmente entre la población migrante; el estatus migratorio y el estado de residencia continúan siendo factores decisivos que determinan quién puede tener seguro médico y quién queda excluido.

Las cifras más recientes lo confirman, según la última Encuesta de la Comunidad Americana (ACS por sus siglas en inglés) en el país residen 47.1 millones de inmigrantes: 24.7 millones son naturalizados y 22.4 millones no ciudadanos, incluyendo a residentes legales como a indocumentados.

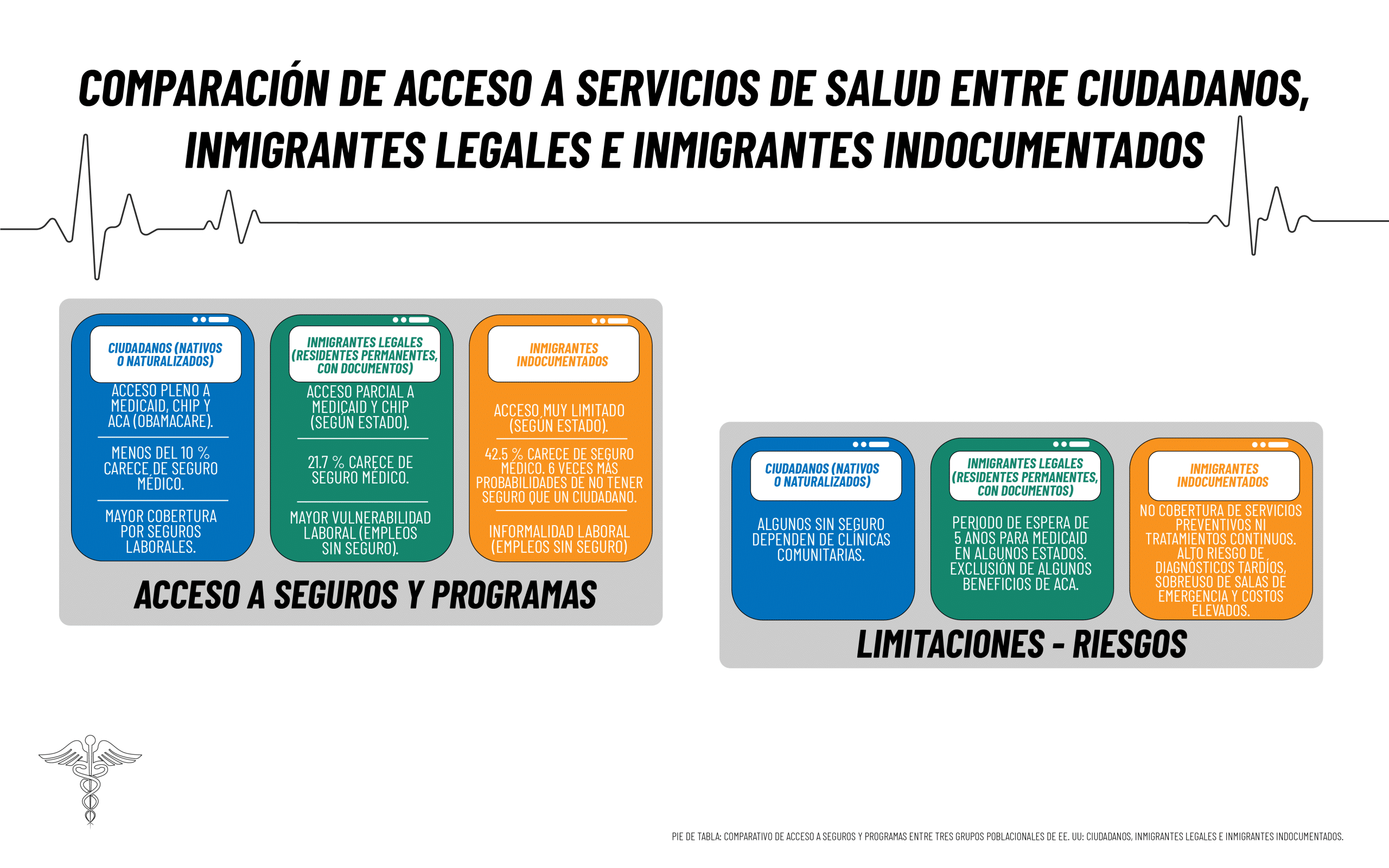

Las diferencias en cobertura son marcadas, de acuerdo con la Fundación de la Familia Kayser (KFF por sus siglas en inglés), organización sin fines de lucro que investiga las políticas de salud, menos del 10% de los ciudadanos, ya sean nativos o naturalizados, no tienen acceso a un seguro médico, mientras que la proporción sube al 18% entre inmigrantes legales y llega al 50% entre los indocumentados.

Estas brechas no solo se deben a restricciones legales que los excluyen de Medicaid, CHIP o la Ley de Salud Asequible (Affordable Care Act – ACA), también conocida como Obamacare, sino también a factores laborales: la mayoría trabaja en sectores con empleos precarios que no ofrecen seguro de salud.

Los inmigrantes no ciudadanos tienen más probabilidades de posponer o renunciar a la atención médica, se realizan menos chequeos preventivos y gastan menos en salud, no porque estén más sanos, sino porque enfrentan mayores barreras de acceso. Esto, por supuesto, aumenta el riesgo de diagnósticos tardíos, sobreuso de salas de urgencias y baja cobertura de vacunas, afectándolos a ellos y a la salud pública en general.

En medio de este panorama, algunos estados han implementado medidas para reducir estas brechas, como ampliar la cobertura de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP por sus siglas en inglés), para menores de edad y mujeres embarazadas, o financiar programas de salud con fondos estatales sin importar el estatus migratorio. Sin embargo, estas iniciativas varían por estados, por lo que millones de inmigrantes, sobre todo indocumentados, continúan viviendo en una situación de vulnerabilidad.

En este artículo investigativo busco exponer una radiografía actual del acceso a la salud en Estados Unidos desde la mirada de un inmigrante: quiénes están cubiertos, quiénes quedan excluidos, qué barreras persisten y cómo las políticas estatales y federales están configurando un escenario en el que el estatus migratorio se convierte en una frontera invisible para ejercer el derecho a la salud.

¿Cómo es la cobertura de salud según su estatus migratorio?

Entremos en materia. Las cifras más recientes confirman la magnitud de la desigualdad en el acceso a la salud según el estatus migratorio. De acuerdo con la fundación KFF, el 21.7% de los migrantes no ciudadanos, pero con documentos en Estados Unidos no cuenta con cobertura en salud, y la situación es mucho más crítica para los indocumentados, donde el porcentaje asciende al 42.5%. Una diferencia que, de entrada, ya nos habla mucho de las brechas existentes entre ciudadanos y no ciudadanos estadounidenses.

Un estudio publicado por la Asociación Médica Estadounidense (JAMA por sus siglas en inglés) señala que los inmigrantes indocumentados enfrentan muchas barreras para acceder a la salud.

En la mayoría de los casos, solo pueden recibir atención en situaciones de emergencia, porque la ley obliga a los hospitales a atenderlos, pero no les garantiza chequeos médicos, tratamientos continuos o servicios de prevención. Esto crea una gran desigualdad entre estados: algunos, como California, Nueva York o Minnesota, han decidido ampliar la cobertura y dar acceso a más servicios sin importar el estatus migratorio, mientras que otros solo atienden urgencias y nada más.

Existen programas financiados por los propios estados que ayudan a cubrir a más personas, pero dependen del presupuesto y de las decisiones políticas, por lo que pueden cambiar o incluso suspenderse.

En la práctica, muchos inmigrantes tienen que esperar a estar muy graves para recibir atención, lo que aumenta los costos y los riesgos para su salud. Además, el programa de Medicaid de emergencia, que es el que más utilizan, representa menos del 1% del gasto total en salud, lo que muestra lo limitado de su alcance frente a las necesidades reales.

En conjunto, ambos estudios muestran la misma realidad: los inmigrantes indocumentados enfrentan la mayor exclusión.

Las brechas que se marcan a lo largo y ancho de EE. UU.

De acuerdo con la Fundación Kaiser Family Foundation (KFF), las diferencias en el aseguramiento son marcadas: menos del 10 % de ciudadanos (nativos o naturalizados) carecen de seguro, entre inmigrantes legales, la proporción sube al 18 % y entre los indocumentados, alcanza casi el 50 %.

Esto refleja no solo las restricciones legales (exclusión de Medicaid, CHIP), sino también factores laborales: muchos inmigrantes trabajan en sectores precarios sin acceso a seguros de salud. La cifra es clara: los inmigrantes indocumentados tienen seis veces más probabilidades de carecer de seguro médico que un ciudadano nativo, lo que los coloca en situación de vulnerabilidad.

La más reciente encuesta realizada por la KFF/LA Times a población migrante en los Estados Unidos señala barreras adicionales como el idioma, la discriminación y el miedo migratorio:

| Barreras de acceso a la salud para inmigrantes | |

|---|---|

| Tipo de barrera | % inmigrantes afectados |

| Trato injusto (idioma, acento, estatus, pago) | 25% |

| No escucharon sus preocupaciones | 17% |

| Explicaciones poco comprensibles | 15% |

| Trato irrespetuoso del personal | 12% |

| Sin acceso a intérprete (LEP) | 17% |

| Miedo a public charge | 27% evitó solicitar ayuda |

| Hijos de inmigrantes sin seguro | 9% (15% en hogares de bajos ingresos/no ciudadanos) |

| Chequeos preventivos en niños | 72% sin seguro vs. 87% asegurados |

- 1 de cada 4 inmigrantes percibió trato injusto en servicios de salud, ya sea por idioma, acento, estatus o forma de pago.

- 17 % no sintió que escucharan sus preocupaciones.

- 15 % recibió explicaciones poco comprensibles.

- 12 % reportó trato irrespetuoso del personal.

- 17 % de inmigrantes con dominio limitado del inglés no tuvo acceso a interpretación en tiempo real.

Además, el miedo a la regla de public charge (carga pública) que es una norma de inmigración en Estados Unidos, que evalúa la probabilidad de que una persona extranjera dependa principalmente de ayudas del gobierno para subsistir, inhibe la búsqueda de seguros o apoyos sociales:

- 60 % de inmigrantes desconoce si el uso de programas sociales afecta su residencia.

- 27 % evitó solicitar ayuda en salud, vivienda o comida por miedo a consecuencias migratorias.

El mapa de las desigualdades estatales de cobertura en salud

El mapa muestra claramente que la cobertura para inmigrantes indocumentados varía drásticamente según el estado, pero antes de revisar algunos de los casos más destacados es importante explicar las variables que se analizaron:

Población indocumentada corresponde al número de inmigrantes indocumentados en cada estado y su proporción sobre el total nacional. Ejemplo: California tiene 2.739.000 indocumentados (24,8 % del total en EE. UU.).

Los límites de elegibilidad de ingresos (% del FPL, Federal Poverty Level) miden en porcentaje el nivel federal de pobreza (FPL) e indica hasta qué nivel de ingresos una persona puede aplicar. Ejemplo: en Texas, solo los padres que ganan hasta el 15 % del FPL son elegibles; los adultos sin hijos no califican. En cambio, en la mayoría de los estados con expansión de Medicaid (p. ej., California), el límite es 138 % del FPL, lo que permite que tanto padres como adultos sin hijos de bajos ingresos sean elegibles.

Duración de la inscripción y cobertura, se divide en 4:

- Retroactivo: cobertura que se aplica a gastos médicos previos a la inscripción. Por ejemplo, vamos a imaginar que Pedro tuvo un accidente en noviembre, pero solo aplicó a Medicaid de emergencia en enero. Como en su estado existe cobertura retroactiva de 3 meses, Medicaid puede pagar las facturas médicas de noviembre, diciembre y enero, aunque él aplicó después del accidente. Esto es muy útil porque muchos inmigrantes aplican después de la emergencia, y aun así pueden recibir ayuda para cubrir deudas médicas previas.

- Prospectivo: es la cobertura que se mantiene después del día en que aplicaste.

Voy a poner el ejemplo de María, que tuvo una emergencia en enero en California. En este caso, además de cubrirle ese evento, el estado le dio 12 meses de cobertura continua. Eso significa que si en abril tiene un chequeo o en agosto necesita otro tratamiento, todavía está cubierta por Medicaid sin volver a aplicar. En otros estados, solo le habrían cubierto la emergencia de enero y nada más. - Duración de emergencia: indica que el seguro solo paga por la emergencia puntual (ejemplo: un parto, una cirugía de urgencia o un accidente). Una vez termina ese evento, ya no tienes cobertura. Es el caso de Florida o Texas, lugares en los que la cobertura está limitada al evento de emergencia.

- Opción a solicitud previa: en algunos estados, se permite solicitar antes de que ocurra la emergencia, lo cual evita perder tiempo crítico. Ejemplo: en Wisconsin y Wyoming, solo aplica para embarazadas mientras que en otros estados no existe esta opción: solo puedes pedir cobertura después de haber tenido la emergencia.

Cobertura desigual: el acceso y la duración dependen del estado donde vivas

En Estados Unidos, la posibilidad de que un inmigrante indocumentado reciba atención médica de emergencia no depende solo de la gravedad de su condición, sino también del estado en el que viva.

La primera gran brecha está en los límites de ingresos. En estados como California, Nueva York o Massachusetts, los indocumentados con ingresos de hasta el 138 % del nivel federal de pobreza (FPL) pueden acceder a la cobertura. Esto equivale, en 2025, a un ingreso anual de aproximadamente US$ 21,600 para una persona sola, o US$ 44,400 para una familia de cuatro. Es decir, trabajadores de bajos ingresos, incluso sin hijos, pueden recibir atención en caso de una emergencia.

En contraste, en lugares como Texas o Tennessee, solo los padres con ingresos extremadamente bajos, equivalentes al 15 % del nivel federal de pobreza (FPL), califican para la cobertura. Esto significa que, para este año, una persona sola tendría que ganar menos de US$ 2,350 al año (unos US$ 196 al mes), y una familia de cuatro menos de US$ 4,823 al año (aproximadamente US$ 402 al mes). En la práctica, los adultos sin hijos quedan totalmente excluidos del beneficio.

Las diferencias también se marcan en la duración de la cobertura. En la mayoría de los estados (37: entre ellos Alabama, Delaware, Maine, Dakota del Sur y Washington, D.C.), la ayuda se limita al momento exacto de la emergencia. El paciente debe reinscribirse cada vez que enfrenta una crisis médica. En otras palabras: se cubre el parto, una cirugía de urgencia o un accidente, pero nada más.

Algunos estados han optado por ofrecer un respiro más amplio. California, Oregón y Nueva York, por ejemplo, permiten extender la cobertura hasta 12 meses prospectivos, evitando que las personas queden desprotegidas tras salir del hospital. Otros, como Pensilvania y Virginia, ofrecen seis meses de cobertura.

Otro aspecto clave es la posibilidad de solicitar cobertura antes de la emergencia. Esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas. Sin embargo, apenas dos permiten esta opción: Wisconsin y Wyoming, donde la medida se limita a mujeres embarazadas mientras que en la mayoría del país, el sistema obliga a los pacientes a pasar primero por la crisis para posteriormente pedir ayuda.

En síntesis, 37 estados y Washington, D.C. (72 %) limitan la cobertura a la fecha de la emergencia. Solo 18 estados (36 %) ofrecen cobertura retroactiva de 3 a 6 meses, es decir, permiten reconocer gastos médicos anteriores y apenas 13 estados (25 %) brindan cobertura prospectiva, es decir, que se extiende después de la emergencia. De estos, 8 ofrecen hasta un año completo.

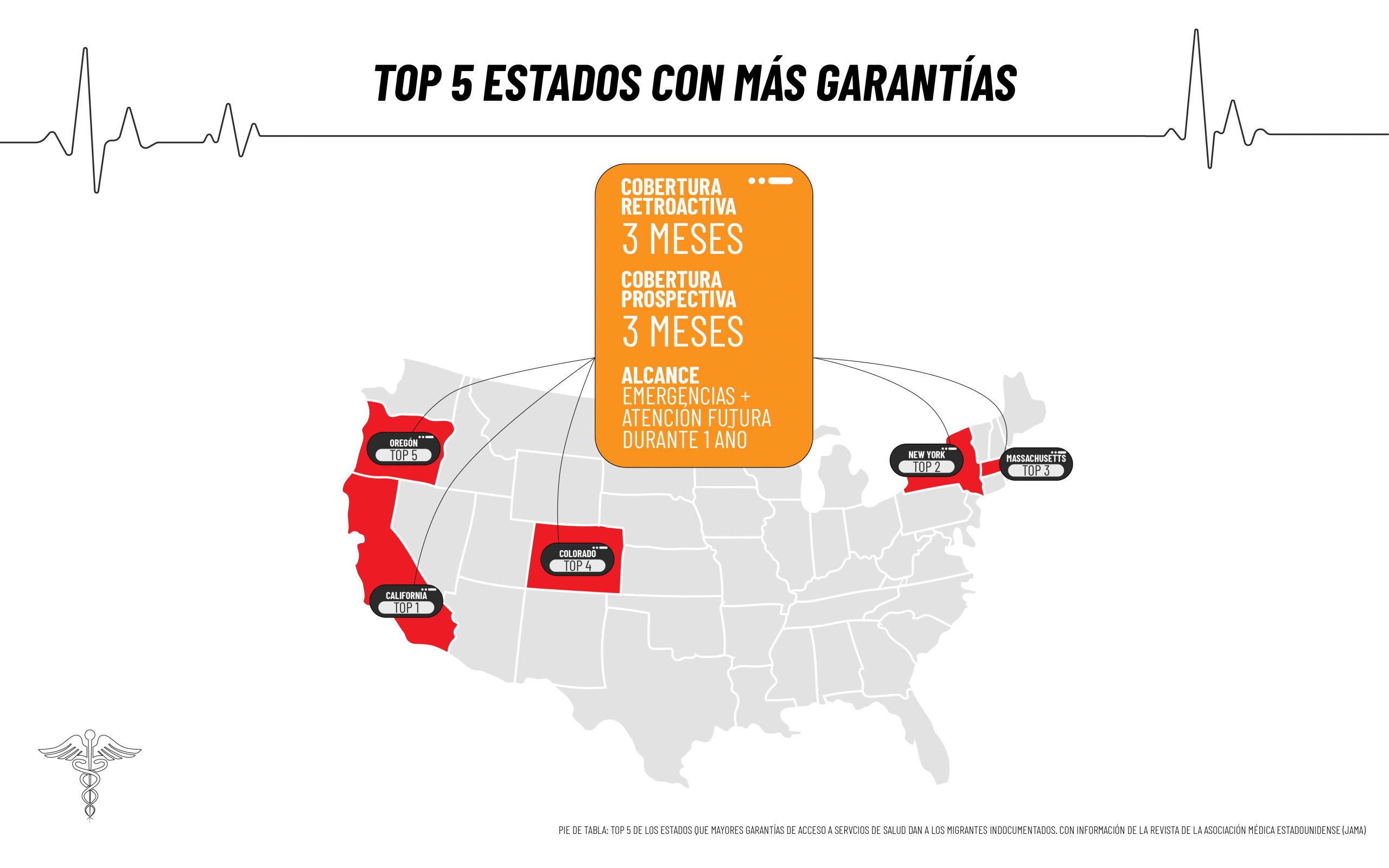

Los estados que más garantías en atención en salud brindan a los migrantes

Cinco estados se destacan como los que más garantías de salud ofrecen a los inmigrantes indocumentados: California, Colorado, Massachusetts, Nueva York y Oregón, los cuales también son estados santuario, es decir, impulsan políticas para proteger a los inmigrantes.

Todos ellos tienen algo en común: combinan una cobertura retroactiva de 3 meses, lo que permite reconocer gastos médicos pasados, con una cobertura hasta 12 meses después, asegurando que la persona tenga acceso no solo a emergencias inmediatas, sino también a la atención médica futura durante un año completo.

Esto significa que los inmigrantes en estos estados no dependen únicamente de la urgencia para recibir cuidados, sino que cuentan con un marco de protección más amplio y estable, lo que los convierte en referentes nacionales en materia de inclusión sanitaria.

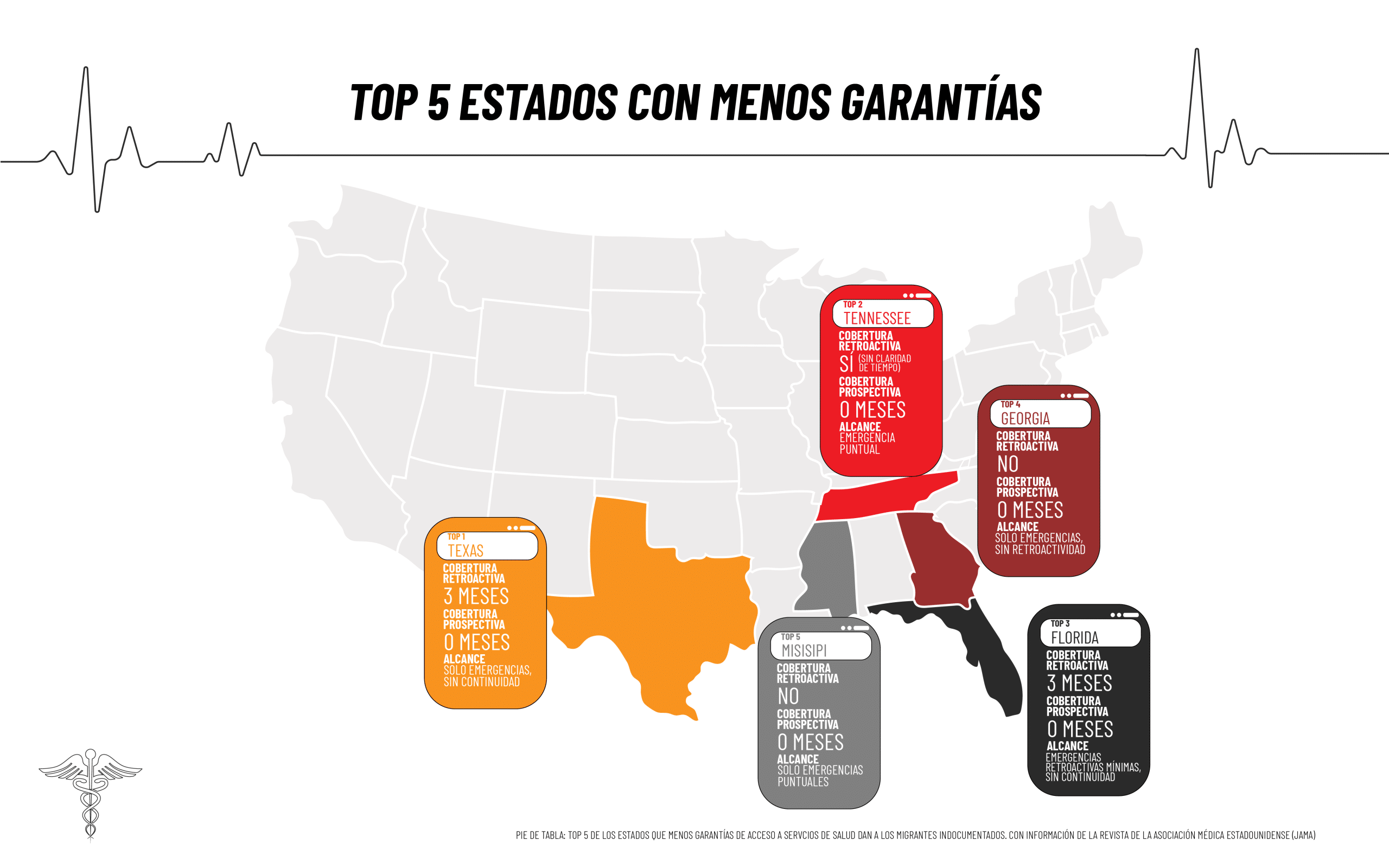

Los estados que menos garantías en atención en salud brindan a los migrantes

En contraste, los estados que menos garantías brindan en salud a los inmigrantes indocumentados son Texas, Tennessee, Florida, Georgia y Misisipí, estados que además no son santuario, es decir, no impulsan políticas para proteger a los inmigrantes.

En estos estados, la cobertura se limita casi exclusivamente a la atención de emergencias, sin continuidad en los tratamientos ni acceso a largo plazo. Texas y Florida permiten apenas tres meses de cobertura retroactiva, pero no ofrecen meses prospectivos, lo que deja a los migrantes sin protección una vez superada la urgencia.

Por su parte, Tennessee contempla atención en emergencias, aunque sin claridad sobre el tiempo cubierto, mientras que Georgia y Misisipí ni siquiera incluyen retroactividad. En conjunto, estas políticas reflejan un enfoque restrictivo y de mínimos, en estos estados los migrantes solo pueden recibir ayuda cuando su vida corre peligro inmediato.

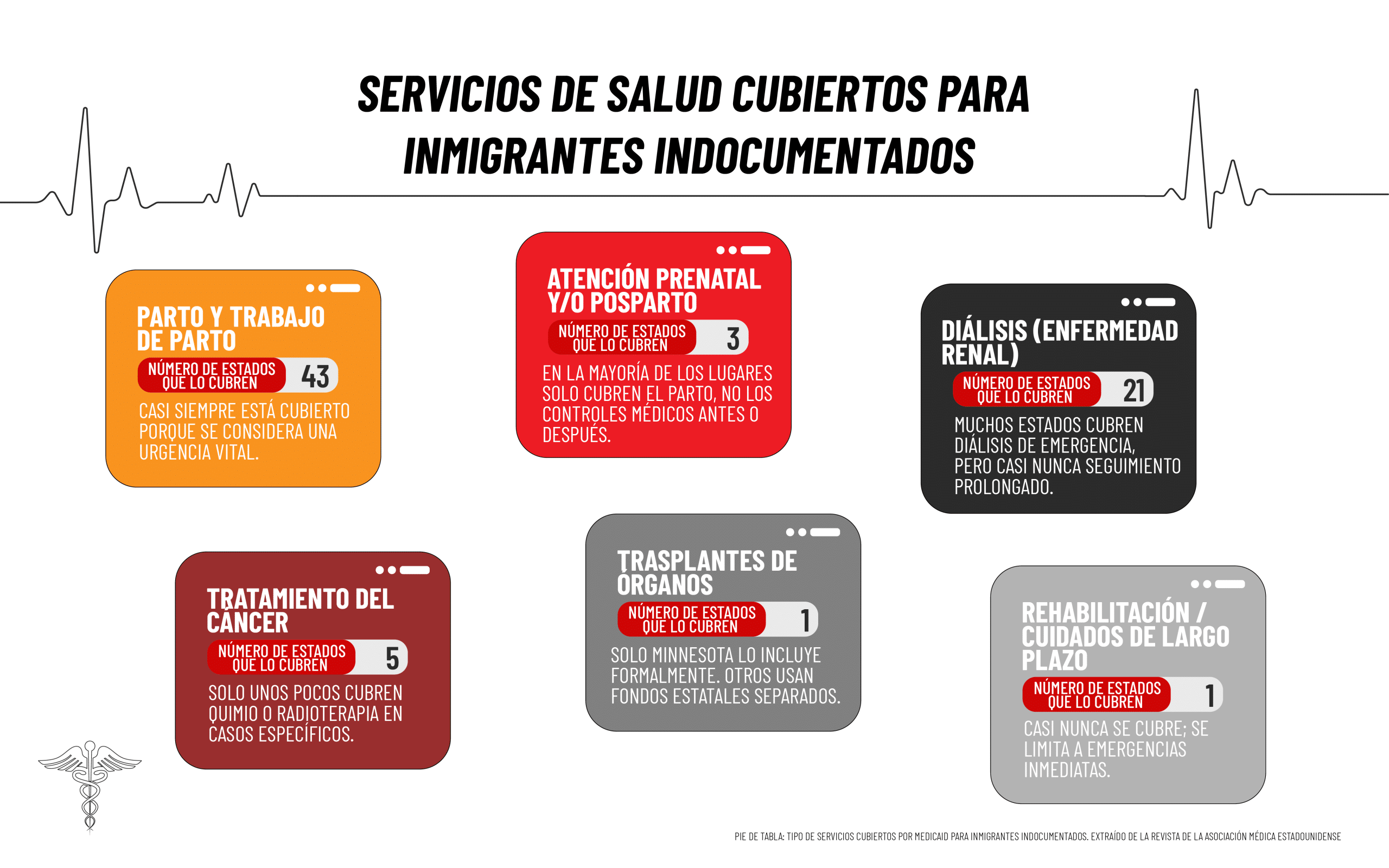

¿Cuáles son los servicios que están cubiertos con Medicaid para migrantes indocumentados?

La cobertura de Medicaid de emergencia para inmigrantes en Estados Unidos se concentra casi exclusivamente en casos críticos y de corto plazo, dejando por fuera la mayoría de los servicios de salud continuos o especializados. De acuerdo con JAMA, la cobertura se divide de la siguiente manera:

- El parto y trabajo de parto son los servicios más cubiertos: 84 % de los estados los incluyen y casi ninguno los excluye.

- La atención prenatal y posparto es mínima, apenas garantizada en un 6 % de los estados.

- Los trasplantes de órganos son prácticamente inexistentes, ofrecidos solo en Minnesota (2 %).

- La diálisis está disponible en el 41 % de los estados, aunque casi siempre limitada a emergencias.

- El tratamiento del cáncer solo aparece en un 10 % de los estados y generalmente no es integral.

- Los cuidados prolongados (rehabilitación y enfermería especializada) son rechazados en el 67 % de los estados

¿Cuál es la cobertura para los migrantes residentes legales?

En varios estados de Estados Unidos, los residentes permanentes legales, es decir, quienes ya cuentan con Green Card, tienen acceso a ciertos beneficios de salud, especialmente para niños y mujeres embarazadas, aunque las reglas varían mucho según el lugar.

Por ejemplo, estados como California, Colorado, Kentucky, Nueva Jersey, Virginia y Washington D.C. ofrecen cobertura tanto en Medicaid como en CHIP para niños y mujeres embarazadas, mostrando un enfoque más incluyente. En contraste, en Florida, Luisiana, Texas o Montana, la cobertura se limita solo a los niños, dejando por fuera a las mujeres embarazadas.

Otros estados, como Wyoming, restringen la cobertura únicamente a mujeres embarazadas. Esto hace que en Estados Unidos el acceso a la salud para migrantes sea muy desigual: en algunos estados se protege a los niños y mujeres embarazadas, pero en otros apenas hay beneficios. Todo depende del lugar donde se viva, lo que crea un panorama muy fragmentado y lleno de diferencias.

Hay que aclarar que, la regla general marca que los residentes legales deben esperar cinco años después de obtener su Green Card para poder acceder a Medicaid. Sin embargo, en muchos estados los niños y mujeres embarazadas con estatus migratorio regular pueden acceder al programa de inmediato.

De ciudadanos a inmigrantes indocumentados, las disparidades son evidentes

2025, un nuevo golpe al acceso a la salud de inmigrantes indocumentados

En julio de 2025, la administración Trump amplió las restricciones a los llamados beneficios públicos federales para inmigrantes indocumentados, lo que implica un retroceso en el acceso a servicios de salud y programas sociales. Según la nueva normativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), cerca de 44 programas antes considerados excepciones ahora se incluyen en la categoría de beneficios federales prohibidos para indocumentados.

Esto afecta directamente a iniciativas como las clínicas comunitarias de salud, programas de planificación familiar, servicios de salud mental y tratamiento de adicciones, que habían funcionado durante años como puertas de entrada para atender necesidades críticas.

Además, programas educativos vinculados con salud, como Head Start, que garantizan atención temprana y chequeos médicos a niños de familias de bajos ingresos, también podrían quedar fuera del alcance de los menores indocumentados.

En conclusión, el estatus migratorio determina el acceso a seguros médicos y programas de salud en Estados Unidos, generando lo que podría llamarse como una jerarquía de derechos de salud.

En la cima se encuentran los ciudadanos (nativos o naturalizados), quienes tienen acceso pleno a Medicaid, CHIP y la Ley de Salud Asequible (ACA, conocida como Obamacare). Menos del 10 % carece de seguro, y la mayoría está cubierta por seguros laborales. Los que quedan excluidos dependen principalmente de clínicas comunitarias.

Los inmigrantes legales (residentes permanentes con documentos) enfrentan un escenario intermedio. Si bien algunos estados incluyen a niños y mujeres embarazadas en programas como Medicaid y CHIP, persiste un periodo de espera de 5 años para acceder a Medicaid en varios lugares, así como la exclusión parcial de beneficios de la ACA. Como resultado, un 21.7 % de esta población carece de seguro médico, y su acceso a coberturas laborales es más limitado debido a la concentración en empleos precarios.

Y en el extremo más vulnerable se ubican los inmigrantes indocumentados. Su acceso está restringido casi exclusivamente a emergencias cubiertas por Medicaid de emergencia, por ejemplo: partos o cirugías urgentes y en algunos estados se amplía mínimamente mediante programas estatales. Sin embargo, en los estados más restrictivos, solo se atienden urgencias inmediatas.

El 42.5 % no cuenta con seguro médico, lo que significa que tienen seis veces más probabilidades de carecer de cobertura que un ciudadano. La exclusión se traduce en falta de servicios preventivos y tratamientos continuos, lo que aumenta los diagnósticos tardíos, el sobreuso de salas de urgencias y, en consecuencia, los costos de atención.